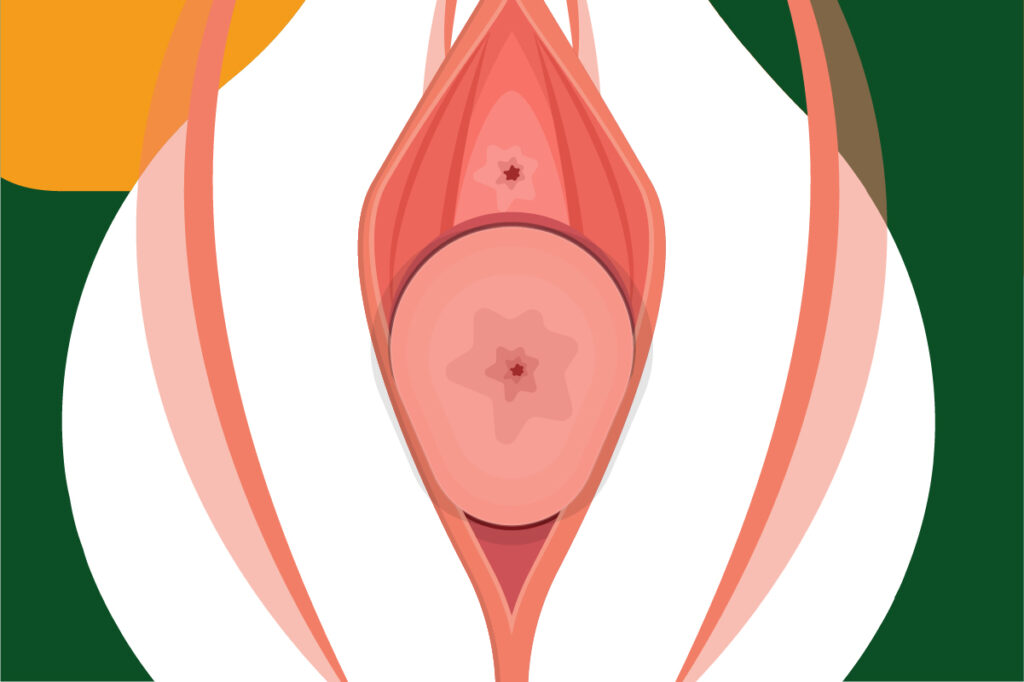

prolapsus génital

Il correspond à l’affaissement d’un ou plusieurs organes pelviens — vessie, utérus, rectum — à travers le vagin. Cette situation peut engendrer une gêne fonctionnelle importante, des troubles urinaires, digestifs ou sexuels, altérant significativement la qualité de vie. Heureusement, plusieurs solutions de traitement existent, allant de la rééducation à la chirurgie, en fonction du type, de la sévérité du prolapsus et des besoins spécifiques de chaque patiente.

Comprendre le prolapsus génital

Le prolapsus est lié à une faiblesse ou une défaillance du plancher pelvien, formé par des muscles et des ligaments soutenant les organes internes.

Les principaux types de prolapsus sont :

- Rectocèle : descente du rectum dans la paroi postérieure.

- Hystérocèle : descente de l’utérus.

- Élytrocèle : hernie de l’intestin grêle après hystérectomie.

Approche thérapeutique : un traitement sur mesure

Le traitement du prolapsus est individualisé. On distingue les traitements non chirurgicaux (conservateurs) et chirurgicaux.

1. Traitements non chirurgicaux

a. Rééducation périnéale

Elle vise à renforcer les muscles du plancher pelvien pour mieux soutenir les organes. Les exercices de Kegel, pratiqués avec ou sans assistance (biofeedback, électrostimulation), peuvent soulager les symptômes et retarder la progression du prolapsus. Cette approche est particulièrement efficace chez les jeunes femmes ou après un accouchement.

b. Pessaire vaginal

Le pessaire est un dispositif en silicone introduit dans le vagin pour maintenir les organes en place. Il est adapté aux femmes ne souhaitant pas ou ne pouvant pas subir une chirurgie. Le pessaire peut être utilisé temporairement (en attente d’intervention) ou de manière prolongée. Il existe plusieurs formes (anneau, cube, donut) et il doit être choisi et surveillé par un professionnel. Un suivi régulier est essentiel pour éviter les complications (irritations, infections, ulcérations).

c. Traitement hormonal local

Chez les femmes ménopausées, la sécheresse vaginale accentue les symptômes.

2. Traitements chirurgicaux

Lorsque le prolapsus est avancé ou mal toléré, et que les traitements conservateurs sont inefficaces, la chirurgie est envisagée.

- Chirurgie par voie vaginale

Cette voie est souvent privilégiée chez les femmes âgées ou présentant des comorbidités, car elle est moins invasive. Elle permet de traiter différents types de prolapsus :

- Colporraphie antérieure/postérieure : réparation des parois vaginales.

- Hystérectomie vaginale : ablation de l’utérus, en cas d’hystérocèle.

- Fixation du dôme vaginal : en cas de prolapsus post-hystérectomie.

Cette chirurgie est généralement bien tolérée, avec une hospitalisation courte, mais présente un risque de récidive plus élevé qu’une chirurgie par voie abdominale.

b. Chirurgie par voie abdominale ou coelioscopique

Réalisée par laparotomie ou cœlioscopie (technique mini-invasive), elle offre de bons résultats à long terme avec un faible taux de récidive. Cette technique peut être associée à d’autres gestes, notamment pour corriger une incontinence urinaire d’effort.

c. Techniques combinées

Dans les cas complexes, une approche personnalisée combinant plusieurs gestes (vaginal et abdominal) est parfois nécessaire. Par exemple, une femme présentant à la fois un prolapsus utérin, une incontinence et une rectocèle pourra bénéficier d’un traitement chirurgical global, parfois en plusieurs temps.

Après l’intervention : convalescence et prévention

La récupération après chirurgie dépend du type d’intervention. En général, une convalescence de 4 à 6 semaines est recommandée, avec repos, arrêt des rapports sexuels, et limitation du port de charges lourdes.

Pour éviter la récidive, plusieurs conseils sont à suivre :

- Éviter les efforts de poussée (constipation, port de charges).

- Perdre du poids si nécessaire.

- Pratiquer régulièrement des exercices périnéaux.

- Adopter une bonne hygiène de vie.

- Effectuer un suivi gynécologique régulier.

Conclusion

Grâce aux avancées médicales et chirurgicales, il est aujourd’hui possible de soulager efficacement les patientes, quel que soit le degré de prolapsus. L’écoute des besoins, le choix éclairé de la patiente, et la prise en charge multidisciplinaire. En définitive, il ne faut pas hésiter à consulter dès les premiers signes pour éviter l’aggravation et préserver la qualité de vie.

Pour une meilleure pris en charge, voir TRAITEMENT PROLAPSUS GENITAL CASABLANCA